Vol.1で報告した「会員支援事業」のアンケート結果のうち、

①会員の現状の不安 ②業者間ネットワークへの期待 ③希望する具体的な交流方法

の3つについてもう少し深堀してみます。 【Vol.1 単純集計結果はこちら】

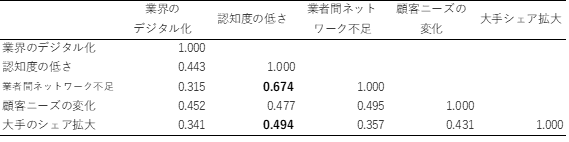

(1)現状の不安

●相関行列(現状の不安)

現状の不安については、「認知度の低さ」を感じている会員ほど、「業者間ネットワーク不足」も感じています。

これは中小企業としての認知度の低さを感じている不動産業者は、業者間ネットワークにも課題を感じており、少し拡大的に解釈すれば、ネットワークの力でこの課題を解決したいとも読み取れるのではないでしょうか。

また、「認知度の低さ」を感じている会員は、「大手シェアの拡大」にも敏感になっており、消費者の大手志向への危機感がこの結果からも見てとれます。

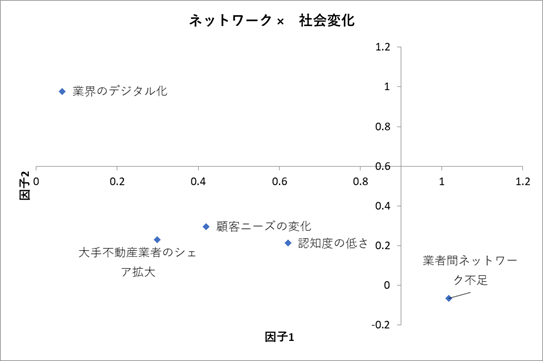

●因子行列パターン マトリクス(現状の不安)

上記のことを2×2のマトリクス図にすると、3つのグループに分けられることがわかります。

まずは、業界のデジタル化への不安(社会変化への不安)です。

次に、大手のシェア拡大や認知度の低さなど、競合や顧客の変化への不安です。

そして最後に、同業者ネットワークに関する不安です。

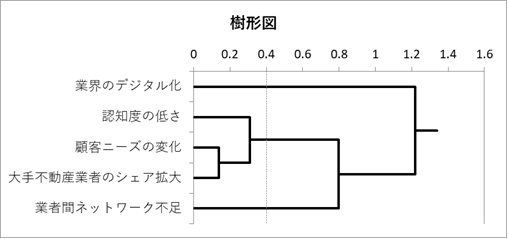

●クラスター分析による樹形図(現状の不安)

(2) 業者間ネットワークへの期待

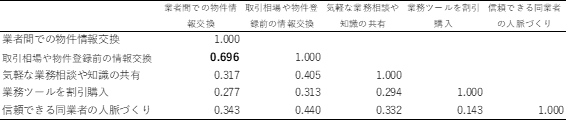

●相関行列(業者間ネットワークへの期待)

業者間ネットワーク、つまり会員ネットワークについては、「取引相場や物件登録前の情報交換」を求めている会員は「業者間での物件情報交換」を求めている割合が高いことがわかります。

これらはどちらも取引に直結する情報なので、この結果にも納得できます。

その他、「信頼できる同業者の人脈づくり」を求める会員は、「取引相場や物件登録前の情報交換」を求める割合がやや高いという結果となりました。

これは、取引成立に至る初期段階での情報交換を、信頼できる同業者で行いたいという期待の表れと考えることができます。

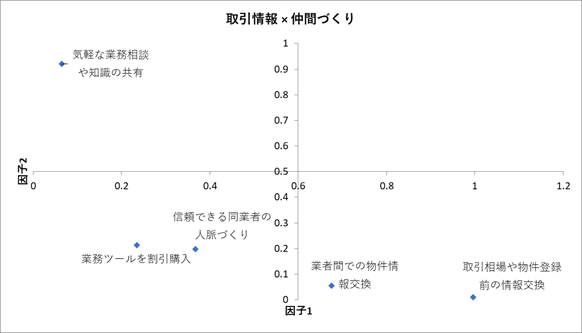

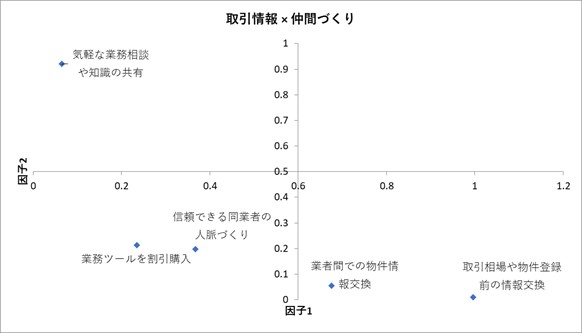

●因子行列パターン マトリクス(業者間ネットワークへの期待)

これら業者間ネットワークへの期待を2×2のマトリクス図にすると、こちらも3つのグループが存在するといえます。

まずは、気軽な業務相談や知識の共有に関する期待です。

次に、人脈づくりに関する期待です。

最後に、取引情報の交換に関する期待です。

●クラスター分析による樹形図(業者間ネットワークへの期待)

(3) 具体的な交流方法

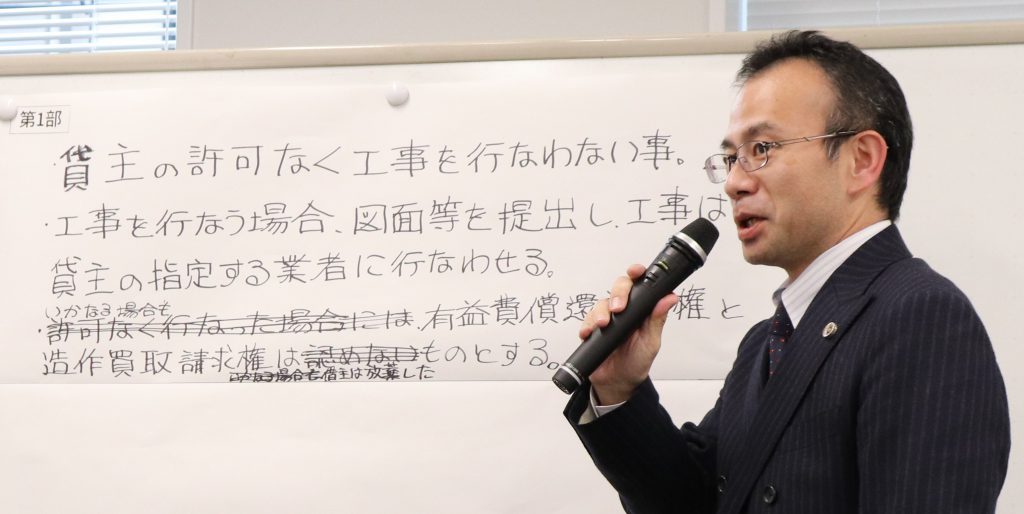

(ケーススタディーとして各グループで検討した条項案を添削・解説する「大阪宅建の赤ペン先生」こと岩本 洋 弁護士 2018岩本住原ラボより)

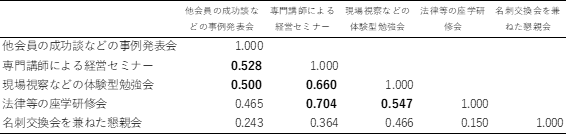

●相関行列(具体的スタイル)

どのような方法で会員間交流を期待するかということについては、「法律等の座学研修会」を希望する会員は、「専門講師による経営セミナー」も希望する割合が高くなっています。

これらはどちらも知識・スキルを研修スタイルで受講するものなので、会員の知識・スキルアップに対する熱意が感じられます。

この他、「現場視察などの体験型勉強会」と「専門講師によるセミナー」についても相関が高く、新たな経験型の交流を期待する気持ちも存在することがわかりました。

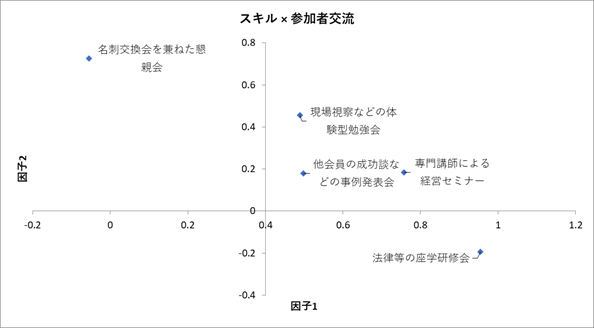

●因子行列パターン マトリクス(具体的スタイル)

これら希望する具体的な活動案を2×2のマトリクス図にすると、こちらも3つのグループが見受けらます。

まずは、体験型勉強会や事例発表会などいわゆる参加型の勉強会です。

次に「懇親会」です。大阪宅建協会においても、これまで交流会といえばこのタイプでした。

ちょっとお酒を交えながらというニーズがあるということを改めて確認できました。

そして最後に、座学としての研修会です。

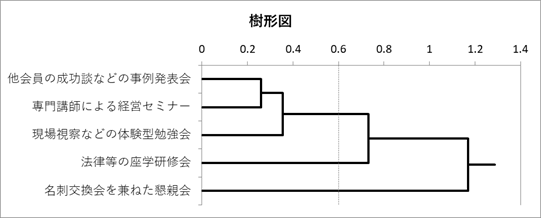

●クラスター分析による樹形図(具体的スタイル)

〇 まとめ 〇

不動産という財は、特定物であることや地域性を帯びるといった特殊性からも、これまでは会員間の情報交換も消費者への提案も、他の業種と比較するとアナログなやり取りが多くありました。

しかしながら、私たちの不動産業界においてもコロナウイルス感染拡大の影響で、2020年から21年にかけてデジタル化が一気に進みました。

オンラインやITを利用した重説や契約なども、今後さらに促進されるでしょう。

そのような中、私たちの不動産業界においては、1社ではできないことをネットワーク、それもデジタルネットワークを活用して、顧客と向き合い複雑な事象を一つ一つ紡いでいく。このことが不動産業全体の発展につながるのではないでしょうか。

注

・本分析には、統計解析ソフトである株式会社社会情報サービスの「エクセル統計」を用いました。

・因子分析においては、因子の推定方法:最尤法、因子の回転:斜交回転プロマックス法を用いました。さらに因子分析で得られた因子パターン行列のデータをクラスター分析(距離計算:ユークリッドの距離、合併後の距離計算:ウォード法)により、近しい設問項目をグループ化しました。

・図表はすべて筆者作成です。

(大阪宅建協会:阪西洋一)